انتهاكات الحق في حرية الحركة للنساء الفلسطينيات وآثارها

حالة دراسية: الحواجز في البلدة القديمة في الخليل

تاريخ النشر: 2022/12/30

بقلم عُلا سالم

إن الحق في حرية التنقل حق أساسي ومن أبسط حقوق الإنسان، حيث كفلته جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومحمي تحت القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. بالرغم من هذه الحماية التي تعد وبشكل كبير حماية شكلية عندما يتطرق الحديث عن الحقوق والحريات في الإطار الفلسطيني وتحت الاستعمار الإسرائيلي، يعتبر هذا الحق من أكثر الحقوق انتهاكاً في حياة الفلسطينيين. وتختلف هنا أشكال المعيقات والانتهاكات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث تتنوع ما بين حواجز عسكرية، إغلاقات لمداخل المدن والقرى لأية أسباب يفرضها الاحتلال الاسرائيلي أو إغلاق المداخل المؤدية إلى البلدات كعقاب جماعي لسكانها والذي يعتبر مخالفة جسيمة للمادة ٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تجرم استخدام سلطات الاحتلال للعقوبات الجماعية باعتبارها مخالفة جسيمة للقانون الدولي، منع من السفر، منع من إصدار تصاريح وزيارة القدس والداخل المحتل وغزة ، "التفتيش الشخصي" والذي يمارس بشكل تعسفي وبإذلال وإهانة، بالإضافة إلى سيطرة إسرائيل على جميع المعابر والحدود البرية والبحرية والجوية بحيث تقيد إسرائيل حركة شعب بأكمله في جميع المناحي حيث من الممكن لإغلاق حاجز واحد من الحواجز العسكرية أن يعطل حركة مدينة كاملة ولعل من أبرز الاغلاقات، الاغلاق المفروض على مدينة القدس والحصار المفروض على قطاع غزة، حيث أن الاحتلال يتحكم وبشكل كامل في خروج ودخول الفلسطينيين من وإلى فلسطين.

يقع على إسرائيل التزام إيجابي تحت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حياة كريمة لسكان الأراضي المحتلة، ويقع تحت ذلك، الالتزام بعدم التمييز العنصري والحق في تقرير المصير. ويقع الحق في حرية الحركة ضمن الالتزامات الواقعة على إسرائيل، حيث أن على إسرائيل أن تضمن تحقيق الحق في حرية الحركة للفلسطينيين وهي مجبرة تحت القانون الدولي الإنساني بأن تحترم وتوفر كافة الإمكانيات لتحقيق الحق في حرية الحركة للفلسطينيين. ويربط الحق في حرية الحركة ويتفرع تحته في القانون الدولي الإنساني العديد من الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وممارسة العديد من الحقوق كالحق في العمل، التعليم، العبادة، والصحة يعتمد وبشكل كبير على القدرة على التحرك بحرية وانتهاك الحق في حرية الحركة بالتالي يؤدي وبشكل مباشر إلى انتهاك وتقييد العديد من حقوق الإنسان الاساسية. بالإضافة إلى ذلك من الواجب الإشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة والتي تتحدث عن حقوق المدنيين ضمن إطار القانون الدولي الإنساني والذي يقع بموجبها على إسرائيل الالتزام في ضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما يضمن بالإضافة إلى ذلك حقهم في تقرير المصير ويحرم بموجب هذ اتفاقية جنيف المس بحقوق المدنيين.

بالرغم من ذلك، تعمد الاحتلال خلال السنوات الأخيرة على تضييق الخناق على الفلسطينيين بشكل مستمر وحاد، بحيث يخلق الاحتلال معيق في كل جانب من جوانب الحياة من الزواج إلى الحركة. إن القيود على الحق في حرية الحركة تهدف وبشكل أساسي إلى انتهاك حق الفلسطينيين في التنقل وإلى إهانة الفلسطينيين وسلب كرامتهم الإنسانية خلال ممارستهم لهذا الحق. بالإضافة إلى أنها تأكيد على جريمة الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين والتي تعد جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة ٧ من ميثاق روما الأساسي. حيث أن هذه القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال الحواجز العسكرية لا تنطبق على المستوطنون ومواطنين آخرين – إسرائيليون وأجانب – إن هذه القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة وتنقل الفلسطينيين تعتبر من ضمن الأدوات المركزية التي تستخدمها إسرائيل لغرض تطبيق نظام الفصل العنصري والسيطرة على الفلسطينيين. فيما يخضع تنقل الفلسطينيين بشكل كلي وكامل لإرادة إسرائيل فتبعاً للأوامر والتعليمات التي يتلقاها الجنود تفتح وتغلق الطرق في الضفة الغربية.

كل خطوة في حياة الفلسطينيين مقيدة بحاجز يعيق حياتهم، كل خطوة محكومة بأهواء الجندي الذي يقف على الحاجز، العديد من الساعات والساعات والحياة نفسها ضاعت بسبب العوائق والاثار الناجمة عن وجود حواجز عسكرية. إن أثر القيود المفروضة على الحق في حرية التنقل كبيرة جدا وليست محصورة فقط في الاجراء نفسه إنما في الاثار الناجمة عنه أيضاً والذي يرتبط بحقوق إنسانية أخرى كالحق في التعليم، الصحة، العبادة والخ وفي ذلك انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة الثانية والثالثة والتي توجب باحترام حقوق الانسان وكرامته الإنسانية. وفي هذا الاطار ننظر هنا إلى العنف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الأوسع والموجه ضد الشعب الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من كينونة الاحتلال القائم على ممارسة كافة أشكال العنف ضد جميع مكنونات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، إلا أن لهذا العنف بشكل خاص أثر مضاعف على المرأة الفلسطينية، حيث أنه يؤدي إلى معاناة النساء من شكلين للعنف، عنف الاحتلال والواقع على كافة الشعب الفلسطيني والعنف الموجه ضد النساء في المجتمع من خلال تعزيز النظام الأبوي وأدوار النوع الاجتماعي والصور النمطية التقليدية بالإضافة إلى إعادة انتاج حلقة العنف من قبل المجموعة الأقوى تجاه المجموعة الأضعف. بناء على ذلك، سيتناول هذا البحث الاطار القانوني للحق في حرية الحركة ومن ثم أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل تجاه الحق في حرية الحركة مع التركيز على البلدة القديمة في الخليل وتأثير هذه الانتهاكات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لسكان البلدة القديمة في الخليل وعلى النساء بشكل خاص مع تسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات بممارسة حقهم في حرية التنقل وآثار هذه الانتهاكات على حياتهم مع تسليط الضوء على دور القانون الدولي الذي يفترض به تقديم الحماية للحقوق الأساسية للإنسان والتركيز على عدم انتهاكها من قبل أي قوة/ سلطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على قرار رقم ١٣٢٥ الصادر عن مجلس الأمن والذي سيتم التطرق إلى ماهيته وتفاصيله لاحقاً خلال البحث بغرض توضيح دوره في توفير الحماية والامن والسلام للنساء.

الإطار القانوني للحق في حرية الحركة

يعتبر الحق في حرية الحركة من أهم الحقوق التي نصت عليها أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية في القانون الدولي ومن أبرزهم، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في المادة ١٣ من الإعلان على "لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحلق له العودة إليه". فكما ذكر الإعلان لكل فرد الحق بأن يتنقل بحرية دون حرمان من هذا الحق وبدون الانتقاص منه بأي شكلً من الأشكال. وكذلك أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ١٢ على أن الحق في الحركة هو حق لكل إنسان مقيم بصفة قانونية داخل إقليم دولة معينة، وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم، وله الحرية في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدة، ولا يجوز حرمان أحد من حق الدخول إلى بلاده". بالإضافة إلى ذلك، نصت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة ٥ منها على الحق في حرية الحركة واختيار مكان الإقامة داخل حدود الدولة وخارجها وحق كل فرد في مغادرة البلد التي يقيم بها ومغادرتها وقت شاء والعودة إلى أي بلد يريدها ومغادرتها. ونصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة ١٥ فقرة ٤ على " تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم."

تتعدد أشكال التمييز العنصري والانتهاك للحق في حرية التنقل من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمنها

جدار الفصل العنصري

يعد جدار الضم والفصل واحدا من أبرز القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يمر 85% من الجدار في أراض الضفة الغربية المحتلة. أحد الاهداف الأساسية في بناء الجدار هو تأمين وربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض من أجل تسهيل حركة المستوطنين حيث ضم الجدار ما يقارب 69 مستعمرة. في الوقت ذاته، عَزَلَ الجدار 267 ألف فلسطيني عزلاً مباشراً عن شعبهم، كما قيَّد حركة الفلسطينيين إلى ما لا يٌقل عن 50% من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية. وفي السياق القانوني، أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 2004 بأغلبية 14 قاضياً على عدم شرعية جدار الضم والعزل، إلا أن إسرائيل لم تُعر احتراماً لقرار المحكمة.

القيود العسكرية

تفرض إسرائيل القيود العسكرية على الفلسطينيين من خلال الحواجز العسكرية والتي بلغ أكثر من ٧٠٠ حاجز في سنة ٢٠٢٢. وتتحكم هذه الحواجز في حياة الفلسطينيين وحركتهم (الدخول والخروج) إلى المدن والبلدات والقرى، بالإضافة إلى تحكمهم في الدخول إلى المناطق المحتلة. وكما تعزل هذه الحواجز الفلسطينيين عن بعضهم البعض، بالإضافة إلى ذلك تغلق وتفتح هذه الحواجز بناء على التعليمات التي يتلقاها الجنود، ومن الممكن أن تغلق في أي وقت تحديداً عند وجود " توتر أمني" في منطقة معينة ومن الممكن أن تغلق هذه الحواجز كعقاب جماعي ; كمخالفة واضحة لنص المادة ٨٣ الفقرة ٣ من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحرم العقاب الجماعي كممارسة ضد المدنيين. الإحصائيات تشير الى وجود أكثر من مائة حاجز وبوابة الكترونية في محيط البلدة القديمة بمدينة الخليل، تشابه بعضها البوابات التي توضع على المعابر الحدودية، كحواجز "أبو الريش و106 ومدخل شارع الشهداء"، حيث تضم هذه الحواجز عددًا من الحجرات مختلفة الشكل، المزودة بأجهزة الفحص بالأشعة، حيث يتعرض أكثر من 60 الفَ مواطنٍ ممن يقطنون البلدة القديمة لهذه البوابات مرتين على الأقل يوميا.

نظام التصاريح

يعد نظام التصاريح من أقسى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث يخضعون إليه أثناء سفرهم أو تنقلهم، وينتهك ذلك الاتفاقيات التي سبق وذكرناها، وتستخدم إسرائيل نظام التصاريح بشتى أنواعها بهدف التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم. فهو نظام يتجاور مجرد تقييد لحركة الحرية، فهو يؤثر في مختلف جوانب الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فيحتاج الفلسطينيون إلى تصريح للدخول إلى المناطق المحتلة، والذي يتطلب أيضا إصدار ممغنطة من خلال المنسق ومن خلال إجراءات مكلفة وصعبة، وليس بالضرورة أن يعني إصدار الممغنطة على الموافقة على التصريح، وفي معظم الاوقات تصدر التصاريح ليومٍ واحد ومن دون مبيت، بالإضافة إلى تكلفتها العالية. وفيما يتعلق بتصاريح العمل المتعلقة بالعمل داخل الأراضي المحتلة، فهو نوع من التصاريح الذي يتطلب العديد من الإجراءات الصعبة بالإضافة إلى التكلفة العالية والتي تتجاوز الالفين شيكل. وهنالك التصريح الطبي الذي يتطلب صعوبة الحالة المرضية للشخص وأيضا احتمالية رفضه كبيرة جداً. بالإضافة إلى التصريح الذي يجب أن يستخرجه حاملي جوازات السفر الأردنية للسفر خارج فلسطين والذي من غير الممكن أن يسافر حامل جواز السفر الاردني من دونه، وهذا يضع أعباء اقتصادية إضافية على السفر للفلسطينيين. بينما على الجانب الاخر توفر إسرائيل الحرية الكاملة والأريحية لمواطنيها في التنقل والحركة.

سياسة الإغلاق

تقوم إسرائيل وبشكل متكرر باتخاذ إجراءات إغلاق المناطق الفلسطينية خلال الأعياد اليهودية أو لأسباب أمنية، وتستخدم إسرائيل هذا الإجراء كعقوبة جماعية تستهدف منطقة معينة أو السكان الفلسطينيين والذي يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي من جهة تقييد الحق في حرية الحركة ومن جهة عقوبة العقاب الجماعي التي منعها القانون الدولي في اتفاقية جنيف الرابعة المادة ٨٣ منها. ويقوم هذا الاجراء بمنع حركة الفلسطينيين بالتنقل داخل المناطق الفلسطينية أو ما بين هذه المناطق وداخلها والمناطق المحتلة والسفر خارج البلاد.

من الجوهري هنا أن أتطرق إلى حصار غزة الذي فرضته إسرائيل منذ ١٥ عام إذ أنها يطلق عليه أكبر سجن مفتوح في العالم، وتشدد إسرائيل القيود على القطاع يوماً بعد يوم إلى حد عزل القطاع بشكل تام وكامل عن باقي مناطق الضفة الغربية والعالم. وبحسب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA"، فإن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62 في المائة من السكان) بحاجة إلى المساعدات الغذائية. و2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة "محاصرون" ولا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، مما يحدّ من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في غزة، ومؤسسات التعليم العالي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يواجه نحو ٣١ في المئة من الأسر في غزة صعوبات في الوفاء باحتياجات التعليم الأساسية بسبب شح الموارد المالية .

إن الحصار المطول واللاإنساني التي تفرضه إسرائيل يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث أن الحصار المفروض يؤثر وبشكل مباشر على باقي الحقوق الإنسانية لسكان القطاع كحقهم في التعليم والصحة، فحسب إحصائية صادرة عن أوتشا فإن من العام 2022، لم تصادق السلطات الإسرائيلية إلا على 64 بالمائة من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي أساسا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في المواعيد المقررة لعلاجهم. وخلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم..

المعيقات المادية

تفرض اسرائيل سياسة إغلاق العديد من الطرق الفرعية في الضفة الغربية التي تتصل بالشوارع الرئيسية بالقيام بوضع المئات من المعيقات المادية التي تحد من حرية الحركة والتنقل مثل مكعبات الباطون، الكتل الترابية، البوابات الحديدية، حيث يواجه الناس والسيارات صعوبة في تجاوز هذه المعيقات مثل السيارات في حالة الطوارئ، والمرضى، والمسنين، والنساء الحوامل، والاطفال.

الشوارع الممنوعة

يُحظر على العديد من الفلسطينيين التنقل او استعمال شوارع معينة في الضفة الغربية، والتي خصصت للمستعمرين اليهود فقط. تُقيد هذه السياسة وصول الفلسطينيين الى الشوارع المجاورة التي لا يسري عليها حظر الاستخدام. وقد يحظر على الفلسطينيين استخدام المركبات في شوراع معينة كما هو الحال في البلدة القديمة في الخليل. وقد يحظر عليهم استخدام شوارع معينة سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات. ونتيجة لهذا، يضطر الكثير من الفلسطينيين النزول من السيارات وقطع الشارع سيراً على الاقدام أو العثور على مواصلات بديلة من الناحية الاخرى، أو التوجه عبر شوارع اخرى يقطعون خلالها مسافات طويلة وملتوية للوصول الى منطقة قريبة وتعد الشوارع الممنوعة واحدة من سياسات إسرائيل التمييزية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

سياسة حظر التجول

تُمارس إسرائيل سياسة حظر التجوال كنوع من السيطرة على الأماكن الفلسطينية في حالات الحصار والاقتحامات، حيث تستخدم إسرائيل هذه السياسة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين. وقد مارست إسرائيل هذه السياسة بشكل مكثف خلال فترة بناء جدار الفصل العنصري عام 2002 في الضفة الغربية، وخلال الاجتياحات الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية عام 2002. فرض حظر التجول لفترات مستمرة لا يمكن اعتباره وسيلة مشروعة، فإستخدام الحظر كوسيلة روتينية، والذي ينبع ظاهرياً من اعتبارات أمنية، لا يمكن أن يتماشى مع القانون الدولي أو حتى مع المعايير التي وضعها الجيش الإسرائيلي لنفسه. بصفته القوة المحتلة ملزم الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة السكان المدنيين. ولذا يجب فحص كل وسيلة يقوم بإستخدامها إن كانت ضمن ما هو معقول، وبناءً على ذلك يجب اجراء موازنة بين الاحتياجات الأمنية والأضرار المحتملة على السكان لإختيار الاحتمالات الأقل ضرراً عليهم. في الوضع الراهن ليس هناك تكافؤ بين الاحتياجات العسكرية والأضرار المحتملة على السكان المدنيين، فإحتياجات السكان ليس لها أي اعتبار او وزن المتمثل برفع حظر التجول لفترة قصيرة. إضافة إلى ذلك، من غير المعقول وعلى مدار فترة زمنية طويلة كهذه أن لا يقوم الجيش بإيجاد أي بديل آخر يكون انتهاكه به لحقوق الإنسان اقل وطأة. ألواقع أن حظر التجول الجارف المفروض على جميع الأراضي المحتلة يعزز من الاستنتاج بأنه لم يتم فحص بدائل أخرى بشكل جدي، وبأنه في نهاية المطاف تم اختيار استخدام حظر التجول لأنه الوسيلة الأرخص والأسهل للتطبيق.

ان تأثيرات حظر التجول المتواصل ملموسة في جميع النواحي الحياتية وخصوصاً بدمار البنى الاقتصادية في الأراضي المحتلة، فقدان مصادر الدخل وسوء التغذية. بضغوطات نابعة من سجن العائلة في البيت لفترة طويلة وأضرار جسيمة في أجهزة التعليم، الصحة والرفاه. عدم القدرة في الحصول على علاجات طبية في الوقت المناسب وعلى اجراء متابعة صحية كما هو مطلوب، يلحق أضرارا كبيرة بالوضع الصحي للسكان المحتاجين لها كما أن حظر التجول المتواصل يشكل عقاباً جماعياً ممنوع منعاً باتاً وفقا للقانون الدولي

التوسع الاستيطاني

يعتبر التوسع الاستيطاني من أهم الأدوات التي تمارسها إسرائيل لانتهاك حقوق الفلسطينيين حيث أنه بحسب معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) هنالك ١٧٩ مستوطنة إسرائيلية و٢٢٠ بؤرة استيطانية وبلغ عدد المستوطنين ٩٥٠ ألف مستوطن في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وللتوضيح، البؤر الاستيطانية لا تكون مرخصة من قبل الحكومة الإسرائيلية وتبدأ بوضع بيت متنقل يسكنه مستوطن إسرائيلي يطلب من الجيش توفير الحماية والمياه والكهرباء، ثم لاحقاً تتحول مجموعة من البيوت المتنقلة إلى بيوت مشيدة وتجمع لمجموعة من العائلات وحسب معهد الأبحاث التطبيقية فإن ٩٦ بالمئة من هذه البؤر الاستيطانية أنشئت في مواقع إستراتيجية من شأنها تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات وتهدف هذه الظاهرة إلى السيطرة على أوسع مساحة من أراضي الضفة الغربية. وأكدت الأمم المتحدة مراراً على عدم شرعية المستوطنات ويؤكد ذلك القرار رقم ٢٣٣٤ الصادر عن مجلس الأمن بخصوص عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وعلى عدم قانونيتها بموجب القانون الدولي وعلى واجب إسرائيل بالتوقف عن أي نشاط استيطاني بالإضافة إلى ذلك، فإن المستوطنات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين والتي حرمت بموجبها في المادة ٤٩ منها من نقل السكان الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

التهجير القصري

يعني التهجير القصري وفقاً لميثاق روما "نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي". ويعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وفقاً لميثاق روما. فإن السياسات الإسرائيلية التي تمارسها إسرائيل ضد سكان البلدة القديمة في الخليل تعتبر فعل منهجي وموسع هدفه طرد السكان الفلسطينيين منها عن طرق الانتهاكات المستمرة تجاه حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك يقوم الاحتلال الإسرائيلي بهذه السياسة عن طريق طرد السكان بشكل قصري من منازلهم لعدة "أسباب" غير مشروعة كعدم وجود تصاريح بناء والتي من الجديد بالذكر تمنح بشكل نادر وباهظ الثمن بالإضافة إلى أهداف أمنية أو لإنشاء وتوسعة مستوطنات أو بهدف اعتبارها مناطق إطلاق نار، ففي سنة ٢٠٢٢ تم إصدار قرار من قبل محكمة العدل الإسرائيلية بطرد سكان مسافر يطا في الخليل والذي لا يقل عددهم عن ١٠٠٠ مواطن واعتبار المنطقة منطقة إطلاق نار .

مقدمة عن البلدة القديمة في الخليل:

لقد أضحت البلدة القديمة قوقعة صغيرة ضمن نظام كبير مبني على نظام التمييز العنصري متكامل الأجزاء، الكثير من الشوارع حُجزت كلياً للمستوطنين، ويمنع الفلسطينيون من استعمالها، شوارع أخرى يسمح للفلسطينيين السير فيها، ولكن يمنع عليهم قيادة مركباتهم، وشوارع أخرى مسموح للفلسطيني قيادة مركبته لكن يمنع عليه الترجل منها. ويوجد في البلدة القديمة منازل مُنِعَ سكانها من استخدام أبواب منازلهم فحولوا شبابيكها إلى أبواب، أو فتحوا أبواباً جديدة لمنازلهم، وآخرون لم يستطيعوا حل مشاكل الوصول إلى منازلهم إلا بالسير على أسطح المنازل المجاورة. أحياء لا يمكن للفلسطيني أن يدخلها إلا إذا كان من سكانها، وبالتالي لا يُسمَح لأحد بزيارتها، وأحياء أخرى لا يمكن دخولها إلا عبر بوابات ونقاط تفتيش جسدي. كل هذه الإجراءات بغرض تسهيل حياة المستوطنين غير الشرعيين على حساب المواطنين الفلسطينيين، فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة-OCHA، يوجد في محافظة الخليل 22 مستوطنة إسرائيلية، إضافة إلى 15 بؤرة استيطانية، و4 مستوطنات صناعية، يقطن هذه المستوطنات حوالي (19 ألف مستوطن إسرائيلي). بالإضافة إلى ذلك يتواجد في البلدة القديمة في الخليل ما يقارب ال ١٠٠ حاجز عسكري وسدة مغلقة منتشرين على طول البلدة القديمة في الخليل.

تأثير الحواجز على الحالة الاقتصادية في البلدة القديمة في الخليل

كانت البلدة القديمة في الماضي مصدر نشط جداً في الخليل للقطاع الاقتصادي والسياحي ومع تواجد الاحتلال وتضييق الخناق من خلال تحويل البلدة القديمة في الخليل إلى ثكنة عسكرية مليئة في الحواجز العسكرية والجنود والمستوطنين الذين لا يضيعون فرصة لتعكير حياة الفلسطينيين. حيث أنه تعمد الاحتلال بشكل رئيسي إلى تحويل هذه المنطقة إلى مكان ينفر منه كل مواطن أو سائح. بالإضافة إلى القرارات العسكرية العديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي بإغلاق العديد من المحال التجارية في المدينة، وإغلاق شوارع رئيسية بها مثل شارع الشهداء. يعتبر الاثر الاقتصادي لإجراءات الاحتلال مدمر جداً لاقتصاد البلدة القديمة في الخليل. حيث أنه بالاستناد إلى ورقة مفتاح حول الوضع التجاري والسياحي في البلدة القديمة في مدينة الخليل، قدرت الخسائر المباشرة، وغير المباشرة الناتجة عن إغلاق المحلات التجارية بأوامر عسكرية بنحو ٤٨٥ مليون دولار خلال ال ٢٥ عاماً الماضية، أي ما يعادل ١.٦ مليون دولار شهرياً. حيث أنه تم إغلاق ٦٢.٤٪ من المحلات التجارية خلال الانتفاضة الثانية، والباقي أغلق بسبب أوامر عسكرية إسرائيلية، ففي شارع الشهداء كان هنالك ٣٠٤ محل تجاري مغلق، ٢١٨ منها بأوامر عسكرية وأسفر ذلك عن ترحيل عشرات العائلات قسرياً من البلدة القديمة، بلغ عددهم ٦٠٠٠ فرد.

قديماً، كانت مدينة الخليل القديمة مركزاً للتجارة وكان يعمل بها حوالي ٥٠٠٠ عامل في أعمال مختلفة ومع إغلاق المحلات التجارية وتشديد الحصار والقيود على البلدة القديمة في الخليل أصبح هؤلاء العمال عاطلين عن العمل وأجبرت بهذه الطريقة مئات العائلات على مغادرة مكان عيشها بحثاً عن فرص عمل. وكنتيجة لذلك يعيش ال ٧٥٪ من السكان الباقيين في المدينة القديمة في الخليل تحت خط الفقر، حيث أنه وبحسب مسح أجرته وزارة الاقتصاد الوطني، يبلغ فيه متوسط الدخل لكل أسرة في البلدة القديمة حوالي ١٦٠ دولار شهرياً مقارنةً بمتوسط الدخل في الضفة الغربية والبالغ ٤٠٥ دولار.

تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من القيود على تسيير العجلة الاقتصادية لسكان البلدة القديمة في الخليل، مما يزيد من حالات البطالة والفقر بالإضافة إلى شح الموارد الغذائية المتنوعة في منطقة البلدة القديمة في الخليل، حيث أن هنالك قيود شديدة على التجارة ودخول المواد الغذائية إلى البلدة، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية كما تم ذكره سابقا مما يدفع سكان البلدة القديمة في الخليل إلى تكبد عناء المواصلات والعبور خلال الحواجز العسكرية للحصول على احتياجاتهم اليومية والتعرض إلى المضايقات بشكل مستمر ومهين من قبل قوات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

تأثير الانتهاكات الاقتصادية من قبل الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل على النساء تتأثر النساء بشكل واضح في عجلة الانتهاكات الاقتصادية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيون في البلدة القديمة في الخليل، مما يضع عليها أعباء ثقيلة لكي تتحمل مسؤولية العائلة بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية التي تحتاج إليها العائلة. حيث وأنه تزايدت هذه الأعباء تحديداً بعد جائحة كورونا التي تأثر بها الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير وتضاعف الأثر على المواطنون الفلسطينيون الذين يقطنون في المناطق المهمشة. بناءً على رئيس بلدية الخليل فإن نسبة البطالة في البلدة القديمة في الخليل بلغت ٧٠٪ بسبب الاغلاقات المستمرة للمحلات التجارية في البلدة. يتبلور هنا صورة العنف الاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال على صورة العائلة الفلسطينية وحياتها، حيث أنه عنف خارجي يمارس ضد الاسرة في واقعها الحياتي وعنف داخلي يؤثر على العائلة ويضيف مسؤوليات عديدة على أفرادها وتحديداً النساء. على الجانب الاخر تضطر النساء إلى استخدام المواصلات العمومية في أغلب الاحيان للوصول إلى منزلهم بسبب الحواجز مما يضيف أعباء اقتصادية أخرى على العائلة لتغطية تكاليف المواصلات المستخدمة.

بناء على مقابلة قمت بإجرائها مع إ.ح وهي تقطن في منزل في البلدة القديمة في الخليل عبرت خلال سؤالها عن الاثار الاقتصادية للحواجز ب "طبعا الحواجز بتأثر على الحالة الاقتصادية على العيلة، أنا زوجي كان بشتغل بالإحذية وكان زمان يوخد مناوبة زيادة ويتأخر ليغطي التكاليف، مع الشي الي بصير ما بسمح لزوجي إنه يتأخر ولازم يكون من المغرب بالدار، وهاد والله كثير أثر على حالتنا الاقتصادية والاجتماعية".

تسبب الحواجز والإغلاقات المتكررة لها في منع رب/ة الأسرة من العمل بوقت إضافي أو أخذ مناوبات ليلية، مما يضع عوائق على طبيعة العمل الذي سوف يعملون به وساعاته ويضيق دائرة الأعمال التي من الممكن أن يعملون بها. وذلك يضع قيود اقتصادية زائدة على الأسرة ويتسبب في تسكير الأبواب أمام دخل إضافي لها. وينعكس ذلك على النساء بالضغوطات الاقتصادية والنفسية التي سوف تعاني منها العائلة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية لها. بناء على جواب ن.ج عن تأثير الحواجز على حياتهم الاقتصادية قالت “قولي انا بدي اطلع لازم ارجع بدري ع البيت واولادي لازم يرجعوا بدري كمان، لو بتركوا شغلهم وبتأثر شغلهم وأحيانا بصير مشاكل مع صاحب الشغل بس بتعرفي لو صارت عتمة بصير بدهم يستفردوا فيه ويوقفوه".

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاريع التي تقوم بها النساء في البلدة القديمة في الخليل تعاني من صعوبة تلقي الدعم ومن صعوبة أو استحالة التطور، فمن ضمن النساء التي تمت مقابلتهم كانت ن.ج هي صاحبة مركز نسوي وحضانة في البلدة القديمة وعبرت عن الصعوبات التي تعاني منها ب "انا فتحت هاد المركز والروضة شو بدي اعمل اضل قاعدة بالبيت؟ وكمان عشان أهل منطقتي أخدمهم…. يعني أنا هسا روضتي، الاولاد بخافوا يجوا احيانا لأنه الكلاب ع الحاجز بلحقوا الاولاد وبخافوا وبتأثروا كثير…. أنا عندي الروضة والمركز، قديش بحتاج أغراض، قرطاسية، ضيافة والله لأني بدي أحمل وأنزل بوكل هم، حتى لبيتي يعني بنجيب شوية اغراض لانه بدنا نحملهم من مسافة، بدنا نحمل وننزل"

"أنا مش حابة أوخد دار برا، أنا بحب داري وبحب شغلي وبدي اياه، مع انه شغلي ما بدخل علي، مثلا بدبر رواتب موظفتين بطلوع الزور، أنا حابة يكون عندي دخل، عشان أقوى وأحكي أنا بوخد مقابل لشغلي"

تأثير الحواجز على الحالة الاجتماعية في البلدة القديمة في الخليل

تهدف السياسات الإسرائيلية في البلدة القديمة في الخليل إلى عزل الفلسطينيين الذين يقطنون فيها عن باقي السكان والمناطق في الخليل والضفة الغربية بشكل عام. فجميع المواطنون الفلسطينيون الذين يقطنون في البلدة القديمة في الخليل يشعرون بالقلق عند استضافتهم للزوار بسبب قلقهم من اقتحام الجيش أو اعتداءات المستوطنين وعلى الجانب الاخر يشعرون بالقلق المتواصل عند زياراتهم أو ذهابهم إلى أماكن خارج البلدة بسبب خوفهم من إغلاقات الحواجز أو اعتداءات المستوطنين. فيضعون وقت محدد لأنفسهم للعودة إلى المنزل. وقد عبرت إ.ح عن ذلك " أنا نفسي أروح على عرس أو أروح على أهلي أو عند حد من أقربائي وانبسط عندهم، بروح وانا متوترة وبرجع وانا متوترة وأحيانا لما ارجع يعني على الساعة، يعني أقصى شي بغيب للتسعة بلليل". " هاي الحواجز بتعيق علينا نفسيا وجسديا كثير، بتصيري بدك دايما مخنوقة وقاعدة بالبيت وكثير مخاوف، ما بدي اطلع عشان ما يصير شي". " والله اول ما بلشت الانتفاضة وطعن السكاكين كثير انحرمت من أهلي، يعني أهلي صاروا يخافوا يجوا، وأنا صرت اخاف عليهم يجوا عندي، والله يوم العيد أقول لأبوي أمانة أنت واخواني ما تيجوا علي انا بجي اعيد عليكم، تصوري يعني عيد بكون نفسك يجوا عندك اهلك، حبايبك لما ينحرموا كيف بتحسي انتي".

ومن هذا المنطلق أؤكد مرةً أخرى على الاثار المتشعبة للحواجز في البلدة القديمة في الخليل والتي تعيق بشكل أساسي الحق في حرية الحركة والذي لا يشمل فقط الحركة بحد ذاتها بل يتفرع إلى الجوانب العديدة التي تنبثق منها، ومن أهمها الجانب الاجتماعي. إن الانسان بحد ذاته كائن اجتماعي، ولكن السكان في البلدة القديمة في الخليل وتحديداً النساء يشعرون بأنهم في سجن كما عبرت إ.ح " حاسة حالي بسجن مقيدين من كل النواحي، يعني بيتك مش عارفة تعيشي فيها مش بس المنطقة".

تأثير الحواجز على الحالة النفسية لسكان البلدة القديمة في الخليل

لا شك بأن للحواجز والقيود المفروضة على الحق في حرية الحركة أثر كبير على الحالة والوضع النفسي لسكان البلدة القديمة في الخليل. حيث أن كل العوامل التي تم ذكرها سابقاً تأثر على الوضع النفسي للسكان أيضا كنتيجة للجوانب الحياتية التي تؤثر بها الحواجز كالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. إن الضغط المستمر الممنهج التي تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليل يهدف وبشكل أساسي لقمعهم وطردهم منها. من جانب يتعرضون إلى التوقيفات المستمرة والتفتيشات على الحواجز، إغلاقات للحواجز، انتهاكات لكرامتهم الإنسانية، اعتداءات بالضرب، عنف ممهنج بشتى أنواعه، تضييقات على جميع مناحي الحياة. كل ذلك يخلق بشكل لا بت فيه وضع نفسي سيء لسكان البلدة. بناء على المقابلات التي قمت بإجرائها عبرت إ.ح "والله أحيانا لما اوقف على الحاجز بحس بشعور ألم كبير، إنه أنا بيتي داخل المنطقة ومش قادرة اوصل بيتي ويجي اليهود يمنعوني أدخل بيتي أنا كثير بتألم". "انه نفسيتي يعني احيانا بتكون، حاسة انه بدك الشي يكون حلو وأنه هاد كله حلم وأنه رح يروح وتصحي وأنه كله رح يروح بس مش حاسسته أنه رح يتحقق بالعكس لأنه من الاسوء للاسوء هاي الحواجز….. معاناة هاي، نحن مش عايشين نفس ما العالم عايشة"

إن أبسط الحقوق المضمونة تجاه الإنسان لكونه إنسان يحرم منها سكان البلدة القديمة في الخليل، فهم يمنعون من إدخال جرة الغاز إلا بحملها، يمنعون من إقامة الحفلات، يمنعون من تدخيل الأثاث الجديد إلى من منزلهم، يمنعون من إجراء أي شكل من أشكال التصليحات في منزلهم، يمنعون من استضافة الزوار، ومن العيش بحياة طبيعية هانئة. محاطون بالجيش والحواجز من جميع مناحي حياتهم ومواجهون بعنف المستوطنين بكل فرصة.

"المستوطنين قعدوا فترة قبل أربع شهور، جيش ومستوطنين يتفقوا على الشباب الي يعجبهم يوخدوا يضربوه ويكلبشوه ويعتقلوه.. طبعا انا بالضبط الحاجز الي تحت شبابيكي ببينلك كل شي، بتشوفي كل شي كأنك فبيتي يعني بكون واقفة فجأة على شباك المطبخ، الجندي بتلاقيه بضرب ولا برفع السلاح على شب".

إن كمية الألم والخوف التي يعيشون بها النساء في البلدة القديمة في الخليل لا تطاق وتفوق قدرة الإنسان على التحمل في معظم الأحيان. إ.ح "وين ما تيجي البارودة على راسهم وبوقعوا على الارض والله على نسوان بهجموا ويضربوهم، بقولك حرب نحن كانت تكون في منطقتنا.. يعني ما تواخذيني بس أسهل شي بطلع بطخك أنتِ وأولادك وما حد بحكي معه وبلبسك أي تهمة. كثير نحن بنعاني، كثير كثير بالمنطقة يعني بخاف بخاف، هيك بجي علي أي حد وبكون الضيف قاعد أنا بشعره انه أمان و أنه فش شي وبنفس الوقت بخاف يصير شي وهو عندي قاعد".

إن سكان البلدة القديمة في الخليل، لا يشعرون بالأمان إطلاقاً في منازلهم، بسبب الاعتداءات والاقتحامات المتكررة للجيش على منازلهم. تقول ه.ح في هذا الشأن "نحن الي ذايقين المعاناة من الغاز ومن رمي الحجر، نحن بنكون قاعدين مافي شي ما بتشوفي الا قنبلة غاز داخلة على البيت كثير بنعاني". وقالت ت.أ " فتشوا الدار وانا كنت نايمة وما صحيت الا على اصواتهم وتخبيط، يعني انا عندي بنت حما مريضة انا بعتني فيها، هي مرة كبيرة عمرها سبعين سنة…..كنت قاعدة وما صحيت الا وقنابل الغاز عندي في الساحة، يعني مراة كبيرة ما بتقدر تقوم وانا عندي ضيقة نفس ما بقدر بالمرة انخنقت قعدت ساعة وربع وانا مرمية ع الارض واليهود اجوا عندي ع الدار فتشوا الدار وطلعوا… وين الولاد؟ فش عندي انا ولاد لحالي.. فش عندي صغار أنا… بضلهم يدخلوا عندي ما بصحى الا هم عندي.. كيف لما اكون انا لحالي؟ انا زوجي مش عندي، ولادي مش عندي ".

إن العنف النفسي الممنهج تجاه النساء من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي يهدف وبشكل أساسي وجوهري إلى هدم نفسيات النساء وزرع الخوف في قلوبهم، فمع معرفتهم بوجود النساء لوحدهم بالمنزل والذي بشكل بديهي في المجتمعات العربية يزرع الخوف لوحده في قلوبهم، يقوم الجيش الإسرائيلي بالاقتحامات المتكررة للمنازل التي تقطن بها النساء لوحدهم، مع زرع الخوف في قلوبهم وتهديدهم والعبث بأغراضهم الشخصية بدون أي سبب أو عذر.

وفي هذا السياق يستوجب ذكر سياسة تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي سياسة " ذكرهم بوجود الاحتلال" بمعنى آخر بأن يقوم الجيش الإسرائيلي في أي طريقة كانت وفي كل السبل بزرع الرعب في قلوب السكان وفي تذكيرهم بوجودهم البشع بكل الطرق لكي لا ينسون لثانية بأنهم يعيشون تحت احتلال فاشي. هذه سياسة تمارس كثيرا في مدينة الخليل تحديدا في البلدة القديمة في الخليل، فحتى مع معرفتهم لعدم وجود أي "عذر أمني" تجاه معظم السكان فهم يستمرون في اقتحام منازلهم وزعزعة حياتهم وأمانهم. قالت ت.أ " دخلتهم مرعبة".

من ضمن الاسئلة التي طرحتها في المقابلات، ما هو شعوركم عند كل ذلك؟ أجابت ت.أ "خوف، ألم، يعملولنا شي يبعدنا عن أولادنا، رعب كثير بتبقي مريضة هيك بتخافي يصيرلك شي وأنتِ واقفة معهم…..معاناة صعبة ووجع قلب كبير". وقالت ن.ج " فش عندنا الحياة، الكل محبط، يعني النسوان ما عندهم شي يعملوه الا بالبيت".

بشكل عام، مع التضييقات التي يمارسها الاحتلال بشكل يومي ومن جميع مناحي الحياة، فإن الحياة في البلدة القديمة في الخليل تزداد صعوبةً وسوءاً يوماً بعد يوم وتزداد يد الاحتلال التي تعصر على رقبة المواطنين في البلدة، ويزداد العنف وبشكل موجه ومركز ضد النساء، وفي هذا السياق سوف أتطرق بشكل فرعي للعنف الجنسي الموجه ضد النساء، والذي يمارسه جيش الإحتلال والمستوطنين ضد النساء. ومن ضمن ذلك، ملاحقتهم إلى منزلهم بشكل تعسفي، التفوه بالشتائم ضدهم عند الحواجز أو في الشارع، وقالت ت.أ " أنا أحب شي علي انزل على الحرم، بس لحالي والله بخاف أنزل، لأنهم لما يشوفوا هيك ست لحالها بصيروا يتحركشوا فيها….. صاروا يخافوا النسوان ينزلوا على الحرم" أما ه.ح قالت "بنتي قالولها هاتي السكينة الي معاكي قلتلها هاي انت الي جبتها لولا أنه طلعنا أقوى منهم وبنتي خافت ما قبلت تكمل علي وقالت والله ما بروح".

أما إ.ح عبرت عن ذلك من خلال "عندي بنتي الصغيرة بتمسك لعبتها وتصير تعيط، وبتقولي نفسي نطلع نشتري بس بخاف يطخوكي او يطخونا، يعني والله اقولك نحن مش عايشين بأمن، أكثر شي نحن فاقدينه الأمن والأمان، يعني أنا أولادي توأم عندهم توجيهي والله بروحوا وبيجوا وانا ايدي على قلبي بلاش يصيرلهم شي ع الحواجز. يعني لا سمح الله بخافوا يعتقلوا ابني او يأخروا بنتي على امتحانها، أقولك نحن مش عايشين بالمرة، فش حد بسأل، هسا أنا أكثر من مرة اكون اجي واروح والله ما يدخلوني البيت قديش أحس حالي منهارة ومع ذلك اضل واقفة ومصرة، والله اضل واقفة ساعة ونص وساعتين لحد ما يدخلوني ع داري.. طيب والله هاي مأساة يعني انا اولادي داخل المدرسة الابراهيمية والفيحاء. لما يصير عندهم عيد، قديش بحزن عليهم لا بكملوا تعليمهم زي باقي المدارس ولا بوخدوا حقوقهم بضل الجيش يهجم ع المدرسة والمستوطنين يهجموا.. والله ما بتقدري تحرميهم ابسط حقهم التعليم، ما بتقدري تقعديهم، بقول خليهم زيهم زي اولاد العالم يتعلموا..

يتعمد الجنود على الحواجز على مضايقة الفتيات على الحواجز، وزرع الخوف في قلوبهم وقالت إ.ح " بناتي كانوا لما يروحوا على المدرسة أو الجامعة يحكولي يا ماما حكولنا كلام ما بنحكى"، معظم الفتيات بشكل عام يتعرضون للتحرش اللفظي على الحواجز في فلسطين، مما يسبب لهم صدمات نفسية وألم وخوف شديد، ولا يخفى ذلك الأمر عن الناس، وتتعمد هذه السياسة إلى زرع الخوف والألم في قلوب الفتيات. وبشكل خاص يتعرضن الفتيات إلى العديد من المضايقات من قبل الجنود في الحواجز في البلدة القديمة في الخليل، من خلال تحرش لفظي، أو تهديدات، أو اتهامهم باتهامات باطلة كحمل سكينة لزرع الخوف في قلوبهم.

قرار رقم ١٣٢٥ لمجلس الأمن بشأن المرأة والأمن والسلام

وفي هذا السياق، سأتطرق إلى الغلاف القانوني الأساسي لحماية النساء من العنف الممنهج وتحديداً الجنسي في ظل النزاعات المسلحة وهو القرار الاممي رقم ١٣٢٥ والذي اعتمد في عام ٢٠٠٠ بشأن المرأة، الامن، السلام، وهو قرار جوهري يعتبر القرار الاول الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والامن ودورها في منع النزاعات وحفظ السلام، بالإضافة إلى ذلك، يشيد القرار الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المراة خلال النزاعات وتحديدا الانتهاكات الجنسية وأثرها على المراة وعلى عملية السلام. ويعتبر هذا القرار بمثابة خط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المراة وقضايا الامن والسلام، حيث أنه يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الامن يطلب فيها من الاطراف احترام حقوق المراة ودعم مشاركتها في المفاوضات، وتوفير الحماية لها في ظل النزاعات. ويعتبر مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع وزيادة مشاركة المراة في عمليات السلام المكونان الرئيسيتان للقرار رقم ١٣٢٥.

الأعمدة الأربع الرئيسية لتنفيذ القرار

نادى قرار 1889 لعام 2009 الأمانة العامة بتطوير عدد من المؤشرات لمتابعة تنفيذ قرار 1325. واستخدمت هذه المؤشرات في برامج الأمم المتحدة، وتبنت بعض الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية هذه المؤشرات أيضًا. وترتكز المؤشرات التي تم تطويرها على أربعة أعمدة رئيسية وهي المنع، والحماية، والمشاركة، والتعافي والمساعدة.

المنع: ويركز على منع العنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي، وكذلك الوعي الجنساني في منع نشوب الصراع، ونظام الإنذار المبكر. ويتضمن ذلك منع الاعتداء والاستغلال الجنسي من جانب قوات حفظ السلام.

الحماية: وتتضمن تحسين أمن الفتيات والنساء، وتحسين صحتهم الجسدية والعقلية، وأمنهم الاقتصادي وحياتهم بشكل عام. وتركز أيضًا على تحسين حقوق النساء والفتيات وحمايتهم القانونية.

المشاركة: وتشير إلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام، وزيادة أعداد النساء في جميع منظمات صنع القرار، وزيادة الشراكة مع المنظمات النسائية المحلية. وتتضمن المشاركة أيضًا زيادة مساهمة النساء في المناصب العليا بمنظمة الأمم المتحدة، كمنصب الممثل الخاص ومهام وعمليات حفظ السلام.

جهود التعافي والمساعدة تتضمن توزيع مساوٍ للمساعدة الدولية للنساء والفتيات، وتضمين منظور النوع الاجتماعي في جهود التعافي والمساعدة.

وقد أكد القرار على الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة، ويطلب القرار وبشدة أن يحترموا احتراماً كاملاً للقانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن الخاصة ويدعو القرار من جميع الاطراف بأن يتخذوا تدابير خاص

تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس.

من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تنتهكان وبشدة القرار رقم ١٣٢٥ والذي موجه لتوفير السلام والامن للمرأة ودعم دورها في المجتمع وعمليات السلام، بالرغم من هذه الحماية التي يوفرها هذا القرار إلا أن الواقع التطبيقي عبارة عن حبر على الورق، حيث أنه يحتاج هذا القرار وبشدة إلى أن يقوم بدوره الذي وضع لأجله، لأن الدور الذي يمارسه الان هذا القرار ليس بالجدي وليس بالشكل والقوة المطلوبتين لتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات الذين يتعرضون كل يوم إلى الانتهاكات والمضايقات والتحرش من قبل جنود الاحتلال على الحواجز وتحديدا في البلدة القديمة في الخليل.

الخاتمة:

في الختام، إن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تزداد يوماً بعد يوم وسط صمت جبان من قبل المجتمع الدولي الذي لا يقبل إلى الأن أن يحاسب إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان. إن الحق في حرية الحركة من أكثر الحقوق الإنسانية الأساسية التي تسلبها إسرائيل كل يوم من الفلسطينيين، في انتهاك صارخ وواضح تجاه قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فكل خطوة في حياتهم مقيدة بأهواء الجندي على الحاجز وفي بعض الأحيان من الممكن أن تكلف الخطوة عمر وحياة، فتستبيح قوات الاحتلال الإسرائيلي حياة الفلسطينيين كل يوم وحقوقهم في كل لحظة. إن الحق في حرية الحركة من أهم وأبسط الحقوق الإنسانية التي تحفظ الكرامة الإنسانية للشخص. فكما ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ٣ "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه". وكما أن الممارسات الإسرائيلية التي تم ذكرها في البحث تجاه الفلسطينيين تحط من كرامتهم الإنسانية كالتفتيش والإهانات المتكررة على الحواجز وتعتبر هذه الانتهاكات خرق واضح للمادة ٣ من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية للشخص. بالرغم من ذلك يسلب الفلسطينيون كل يوم من حقهم في الحياة وفي الحرية وفي الأمان، فكما تم توضيحه خلال البحث، يعيش سكان البلدة القديمة في الخليل حياة خالية من الأمن والأمان من جهة ومليئة بالخوف من جهة أخرى وفي المقابل يعيش الإسرائيليون حياة مليئة بالأمن والحرية والرفاهية وتوضح هذه الفروقات والانتهاكات كمية التمييز العنصري الذي يمارس ضد الفلسطينيون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومته والذي يعرف بالمادة واحد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأنه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة" بناء على هذا التعريف فإن إسرائيل بممارساتها تجاه سكان البلدة القديمة في الخليل تقوم وبشكل واضح وعلني بالتمييز العنصري تجاه الفلسطينيين وبالفصل العنصري والذي عُرف وفقاً لميثاق روما في الفقرة تحت المادة سبعة في بند الجرائم ضد الإنسانية فقرة ٢ بأنه "أية أفعال لا إنسانية …..ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام" . وبناء عل ذلك فإن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجريمة ضد الإنسانية وفقاً لميثاق روما الأساسي المادة سبعة ومن هذا المنطلق أود أن أوضح ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي في دوره في توفير الحماية والمحاسبة القانونية التي يترنم بها في نصوصه ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بجرائمه بشكل ممنهج وواسع النطاق وعلني تجاه الفلسطينيين

على الجانب الاخر، إن النساء الأكثر عرضة في ظل هذا النظام الفاشي إلى الانتهاكات المتزايدة والممنهجة لزرع الخوف في قلوبهم والرهبة ومن هذا المنطلق أيضاً، يجب على القائمين وأعضاء أجندة المرأة، الأمن والسلام أن يتحركوا إلى الفعل بدلاً من القول وأن يقوموا بتطبيق دورهم في توفير الحماية للنساء الفلسطينيات وتحديداً وفقاً للقرار ١٣٢٥ الذي يعد هدفه الاساسي في توفير الحماية للنساء في وقت الصراع وتحديداً من الاعتداءات الجنسية، وكما تم ذكره خلال البحث فإن العديد من النساء يتعرضن إلى مضايقات جنسية ونفسية على الحواجز عند عبورهم من خلالها في البلدة القديمة في الخليل وعليه فإنه من الإلزام الشديد أن تلتفت منظمات الأمم المتحدة إلى انتهاكات حقوق النساء ضمن أجندة المرأة، الأمن والسلام وضرورة تعزيز الاجراءات الدولية لحماية النساء والفتيات في البلدة القديمة في الخليل وذلك من خلال دعم ومتابعة ذلك مع المؤسسات الفلسطينية التي توثق الجرائم المرتكبة ضد النساء في إطار جرائم الحرب ليتم إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية بالإضافة إلى عقد جلسة استماع إلى النساء الذين تعرضوا ويتعرضون بشكل مستمر لانتهاكات الاحتلال ومنها القيود المفروضة على الحق في حرية الحركة في الخليل وغزة وانعكاس ذلك على حقهم في الحصول على خدمات الأمن والصحة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك يجب على مجلس الأمن أن يحدد وقت خلال الذكرى السنوية لإصدار القرار رقم ١٣٢٥ لجلسة استماع لشهادات حية من قبل النساء الفلسطينيات على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

إن السياسات الإسرائيلية الممنهجة لانتهاك حقوق الفلسطينيين تهدف وبشكل مباشر ورئيسي إلى تهجيرهم من مساكنهم ووطنهم، وإلى تحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق، وتظهر هذه السياسات والأهداف التي ورائها بشكل جوهري في البلدة القديمة في الخليل، وباعتقادي أن كل ما تم ذكره سابقاً عكس ذلك ولكنني مع ذلك أشدد على أن الكلام بالتأكيد لن يطابق الواقع القاسي الذي يعيشونه سكان البلدة القديمة في الخليل بشكل كامل، ومن هنا أشدد مرة أخرى على ضرورة إلقاء الضوء على البلدة القديمة في الخليل باعتبارها رمز للصمود الفلسطيني الذي لا يأبى أن يتنازل عن حقه وأرضه وإن كانت حياته لا تطاق بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

بناء على ما سبق ذكره فإن الكلام لم يعد كافي الأن بتاتاً وعليه فإن من الواجب الجوهري أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك تجاه تجريد إسرائيل من المناعة ضد المحاسبة، حيث أنه من الواضح لأي عين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومته لا يقدمون أي نوع من أنواع الاحترام للقانون الدولي ونصوصه ولحقوق الإنسان ومع ذلك تستمر الحصانة والمناعة ضد المحاسبة التي بناء عليها تفلت من العقاب فوفقاً لذلك يجب أن يتم فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي وأن يتم مساندة تحرك الملفات المرفوعة في محكمة الجنايات الدولية وذلك لإنهاء المناعة التي تتمتع بها إسرائيل ضد المحاسبة وتوفير العدالة التي يستحقها الشعب الفلسطيني.

عُلا سالم:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح

سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال

تاريخ النشر: 2022/6/18

بقلم مفتاح

القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.

فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.

يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."

خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..

يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..

كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.

يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.

فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…

لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.

فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.

ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.

عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.

بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.

نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.

دراسة: أثر الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 2022/5/30

بقلم فاطمة حماد

مقدمة: -

منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.

منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.

تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.

وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.

بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.

ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.

بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.

المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:

يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.

يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:

- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟

- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟

- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟

- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟

تعريف الأمن الإنساني:

نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.

بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.

هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.

لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.

بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".

مكونات الأمن الإنساني:

يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.

منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.

كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.

حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.

الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:

"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"

ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:

من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.

من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.

من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.

بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.

يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:

- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.

- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.

- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.

- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.

- التهديد البيئي.

يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.

علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:

نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.

تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.

كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.

ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.

وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.

كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.

وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.

المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:

تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.

يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.

تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:

- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.

بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.

تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.

يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.

تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .

وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.

وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.

إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.

- الإعدامات الميدانية:

بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.

يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.

في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:

- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.

- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.

- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".

- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.

تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.

- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.

- التضييق على الحقوق الاقتصادية:

منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.

ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.

أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.

خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.

تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.

تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.

- هدم المنازل:

يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.

تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.

تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.

يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:

تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.

يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟

صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.

بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.

وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.

إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح

بميزانية أولية مقدارها 40 مليون شيكل..

باب الخليل: سوق تجاري وسياحي إسرائيلي أسفل قلعة القدس بمبادرة من مؤسسة 'Clore Israel'

تاريخ النشر: 2022/2/9

بقلم مفتاح

الفلسطينيون: المشروع سيغيّر معالم البلدة القديمة ويضعف الحركة التجارية والسياحية المقدسية

القدس المحتلة – تقرير - حذر مسؤولون وخبراء فلسطينيون من التداعيات الخطيرة الناجمة عن شروع سلطات الاحتلال الإٍسرائيلي مؤخراً بتنفيذ مشروع يستهدف تغيير معالم منطقة باب الخليل وساحة ميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة من القدس.

يأتي ذلك، بعد أن أنهت لجان التخطيط التابعة لبلدية الاحتلال في القدس مخططاتها بهذا الشأن ودفعت بآلياتها للعمل هناك، حيث تواصل جرافات تابعة لسلطة الآثار والبلدية أعمال التجريف أسفل الجدار الغربي لقلعة القدس التاريخية والتي تضم مسجد النبي داود تمهيداً لبناء سوق ومجمع تجاري وسياحي في باطن الأرض لاستقطاب الحركة التجارية والسياحية الوافدة وتحويل الدخول إلى البلدة القديمة عبر باب الخليل بعد ربطه بشارع يافا والتجمعات اليهودية في القطاع الغربي المحتل من مدينة القدس.

ويقول خليل تفكجي خبير الاستيطان المعروف أن ما يجري في منطقة باب الخليل يأتي في سياق مشروع أشمل يستهدف تغيير معالم المنطقة هناك خاصة ميدان عمر بن الخطاب المفضي إلى البلدة القديمة وتحديداً حي الأرمن وحارة الشرف أو ما تعرف الآن بالحي اليهودي حيث تتركز الكثافة الاستيطانية داخل البلدة القديمة في هذا الحي والذي يقطنه نحو 3000 مستوطن، عدا المئات من المستوطنين وطلاب المدارس الدينية الموزعين على عشرات العقارات التي تم الاستيلاء عليها من مقدسيين.

أضاف:" نحن نتحدث عن مشروع سياحي ضخم سيقام في المنطقة، بعد أن أنهت لجان التخطيط التابعة لبلدية الاحتلال عملها ووضعت الخرائط والأمور اللوجستية، وبدأت بتهيئة المكان ووضع المعدات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام ٢٠٢٢.

ويتضمن المشروع إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية، ومتحفاً تحت الأرض، لوصول السياح الأجانب واليهود إلى باب الخليل من خلال عدة ساحات قريبة وزجاجية واستراحات للسياح. فيما رصدت حكومة الاحتلال عبر سلطة الآثار ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل، حيث سينفذ هذا المشروع بمبادرة من مؤسسة "Clore Israel.

ويخشى المقدسيون من أن يؤدي المشروع الإسرائيلي هذا إلى انتكاسة إضافية للحركة التجارية والسياحية في البلدة القديمة والتي تعاني من ركود تجاري شبه تام ازداد تدهوراً مع جائحة كورونا، ما دفع العديد من التجار المقدسيين إلى إغلاق محلاتهم بحثاً عن مصادر رزق لعائلاتهم كما قال وليد الدجاني مدير فندق الإمبريال في باب الخليل والذي تخوض عائلته منذ نحو عقدين أو يزيد صراعاً قضائيا مع جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للفندق المملوك أصلاً لبطريركية الروم الأرثوذكس. وحذر الدجاني من التداعيات الديمغرافية لما يجري في المنطقة خاصة على الوجود المسيحي الفلسطيني في البلدة القديمة والذي لا يتجاوز حاليا 1% فقط من مجموع سكان القدس القديمة البالغ عددهم نحو أربعين ألف نسمة.

وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى ارتفاع بنسبة المحال التجارية التي أغلقها المقدسيون خلال جائحة كورونا ونتيجة الضرائب المفروضة عليهم إلى نحو 5% ليصل عدد تلك المحال إلى ما يقارب أل 350 محلاً اضطر أصحابها إلى إغلاقها على مدى سنوات الاحتلال والتحول إلى أماكن عمل بديلة، على ما أكده رئيس لجنة التجار المقدسيين وأمين سر الغرفة التجارية السابق حجازي الرشق/ مشيراً إلى أن الأوضاع في البلدة القديمة تحديداً هي الأسوأ حيث يمنى التجار يومياً بخسائر فادحة بسبب حالة الركود التجاري والتي تفاقمت مع ممارسات الاحتلال ضد الوافدين إليها وإخضاعهم لعمليات مهينة والتضييق على حركتهم.

بدوره، قال طوني خشرم رئيس جمعية السياحة الوافدة في الأراضي المقدسة تعليقاً على ما يجري من تغيير لمعالم باب الخليل، أن توني خشرم أن التوجه الحالي للاحتلال يقوم على جعل القدس "مكة" اليهود عالميا أي للحجاج اليهود فقط، حيث يحكم اليهود الارثوذكس والمتدينين المتشددين القدس بالمال والسياسة وهم الذين يستثمرون أموالاً كثيرة في المواقع الدينية اليهودية في البلدة القديمة. في حين أن الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية هي بمثابة مواقع أثرية غير مهمة لليهود. أضاف:" باب الخليل هو الأسهل لدخول اليهود من القدس الغربية الى حائط البراق مشياً على الأٌقدام أو بالسيارات ومستقبلا بوسائل تنقل اخرى

وفيما يتعلق بمستقبل الحركة التجارية بالبلدة القديمة على ضوء تنفيذ هذا المشروع قال خشرم:" بالنسبة للحركة التجارية في البلدة القديمة ستبقى ضعيفة جدا لأن اعتمادها على السياحة المسيحية والاسلامية ولا تعتمد على "السياحة اليهودية".

ولفت خشرم في هذا الصدد إلى أن عدد السياح المسيحيين والمسلمين في سنة ٢٠١٩ كان أعلى رقم منذ ١٩٤٨، وقد شكلوا ٣٥٪ من مجموع السياح الذين دخلوا الاراضي المقدسة ومن جميع المعابر، أما الباقي فهم ٦٥٪ هم من اليهود الاجانب.

ولا ينفصل ما يجري تنفيذه من مشاريع تهويد في القدس القديمة عن لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بموضوع الرواية، وفي هذا يقول خشرم: “الجميع يعرف أن اليهود في "اسرائيل" والخارج لم يتوقفوا يوما واحدًا منذ ١٩٤٨ على ترويج فكرة بناء هيكل سليمان ونحن في مجال السياحة نعرف ذلك تماما ونسمعه دائما من قبل السائح الوافد.، علماً بأن حجم الاموال التي تقوم "إسرائيل" بتجنيدها من دول العالم والمنظمات اليهودية في الخارج بخصوص القدس ومشاريعهم الاستيطانية كبيرة جدا، وهذه الأموال تشغل جميع مزودي الخدمات السياحية والمقاولين وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى في القدس والتي يمتلكها اليهود".

بيد أن ضخ الأموال لتعزيز التواجد الديمغرافي الاستيطاني في البلدة القديمة لا يقتصر على ما تموله الحكومة الإسرائيلية من مشاريع تلتقي جميعها عند هدف واحد وهو تهويد المدينة المقدسة لكاملها، بل تمتد إلى مصادر أخرى أبرزها ما يضخ من ملايين الدولارات من قبل أثرياء يهود يقيمون في الولايات المتحدة الأميركية ومن أ[رزها المليونير اليهودي الأميركي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يضخ سنوياً ما قيمته 100 مليون دولار تشكل مصدراً رئيسيا لأنشطة الجمعيات الاستيطانية اليهودية الناشطة في الاستيلاء على عقارات المقدسيين في القدس القديمة وسلوان والشيخ جراح، وبفضل هذه الأموال شيد حيّان استيطانيان في رأس العامود يطلق عليه "معاليه هزيتيم"، أما الحي الآخر فيقع في قلب الشيخ جراح ويطلق عليه "حي موسكوفيتش" الذي أقيم على أنقاض فندق شبرد.

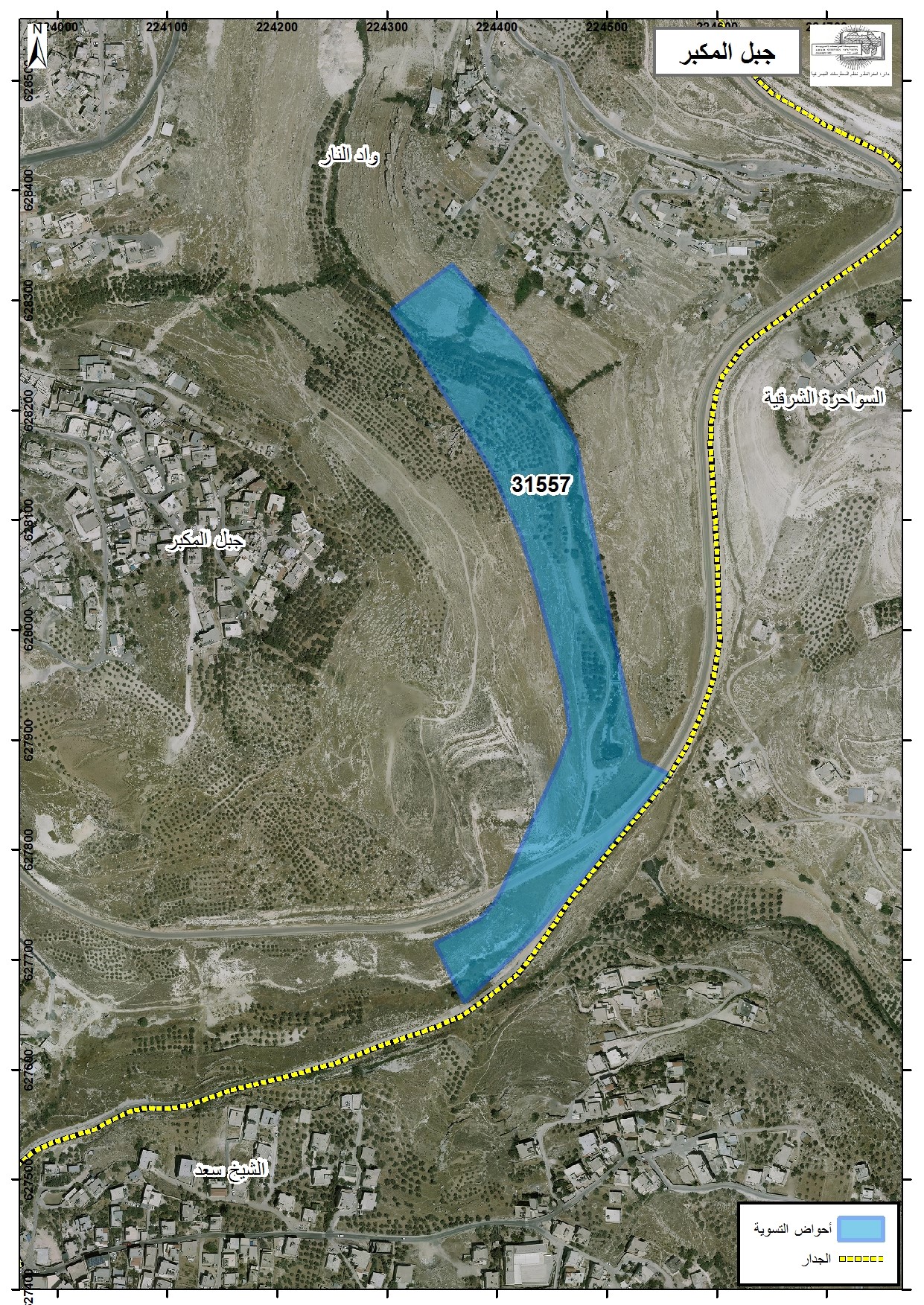

محللون وخبراء: تسوية وتسجيل أملاك الفلسطينيين هدفها نقل جزء كبير من الأملاك إلى سلطة الاحتلال

تاريخ النشر: 2021/9/21

بقلم مفتاح

حذّر محللون سياسيون وخبراء في مجال الأراضي من أن تطبيق قانون تسجيل الأراضي والعقارات الذي بادر لطرحه ما يسمى بالصندوق القومي الإسرائيلي “الكيرن كييمت” والذي يشمل تسجيل آلاف الدونمات والعقارات في الداخل الفلسطيني خاصة في القدس لصالح هذا الصندوق يشكل أداة اخرى من أدوات الاحتلال لاستلاب أراضي الفلسطينيين وإجراء من إجراءات التهويد لمدينة القدس بعد تهويد أسماء الشوارع والأحياء ومحاولة أسرلة المواطنين.

ثغرات وفجوات

ويرى راسم عبيدات المحلل السياسي والإعلامي، أن الأحياء او المناطق التي جرى اختيار تطبيق قانون تسوية الأملاك فيها، لم يكن بمحض الصدفة، فحكومة الاحتلال وما يسمى بالصندوق القومي اليهودي "كاكال" يعتقدون بوجود ثغرات في تلك المناطق تساعد سلطات الاحتلال والصندوق على السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو وجود مستوطنات قريبة في المنطقة، أو عدم وجود تسوية خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار عبيدات إلى أن من بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و2050 ملفا في القدس تشمل 2000 قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.

أضاف:" مشروع تسوية الأملاك والأراضي في مدينة القدس هو مشروع تهويدي بامتياز يهدف الى تعزيز السيطرة على المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تحت ما يسمى ب" القدس الموحدة"، وتعزيز الاستيطان ومزيد من الاستيلاء على الأراضي وطرد وتهجير السكان الأصليين، في حين أن تفعيل وتطبيق ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، بحيث تسيطر دولة الاحتلال على أملاك المقدسيين المقيمين في الخارج او حتى خارج القدس في مدن الضفة، من شأنه إضفاء الشرعية على عمليات تزوير وتزيف الأراضي والممتلكات والقيام بتسريبها بشكل قانوني".

وقال:" هذا الوضع سيدفع المواطن المقدسي إلى دفع مبالغ مالية طائلة كتكاليف لعمليات تسجيل الأراضي، وإدخال العائلات في خلافات داخلية واحتراب عشائري حول الملكية، مع عدم توفر الأوراق والوثائق الثبوتية لعمليات التسجيل واثبات الملكية".

أعمال التسوية

من ناحيته قال خليل تفكجي خبير الأراضي والاستيطان، أنه بعد عام 1967 أوقفت إسرائيل أعمال التسوية المتعلقة بتسجيل الأراضي، ومنذ ذلك العام وحتى اليوم تم اتخاذ العديد من الإجراءات على هذه الأراضي منها ما تم بيعه، ومنها ما تم مصادرته، واليوم الجانب الاسرائيلي في قضية تسجيل هذه الاملاك إنما يريد أن يضرب بحجر واحد أكثر من عصفور من خلال نقل ما تدعيه سلطات الاحتلال أنها أملاك يهودية من أسماء اشخاص إلى الكيرن كييمت الاسرائيلي الذي لا يسمح بالبيع للعرب، نظراً لحدوث أعمال بيع من يهود إلى عرب، وفي نفس الوقت يريد أن يسجل جزءاً كبيراً من هذه الاملاك كأملاك غائبين، وبالتالي نقلها إلى حارس أملاك الغائبين، وفي الجزء الثالث من هذا الإطار يريد أن يسجل جزءاً من هذه الأملاك كأملاك بلدية التي تم مصادرة أراضيها وأقيمت عليها مدارس، بالإضافة إلى أن هناك مصادرات تمت منذ العام 1967 وحتى عام 1995 صودرت الأراضي فيها باعتبارها للمصلحة العامة، وبالتالي هو يريد أن ينقل الأملاك من أملاك شخصية فلسطينية إلى سلطة الأراضي أو أملاك الدولة. يضاف إلى هذا وذاك، ما يدخل في أعمال التسوية، وهو وجود مناطق سيتم إقامة مستوطنات عليها جزء منها استملكت باعتبارها كانت خزينة للمملكة الأردنية الهاشمية، يضاف إلى ذلك أملاك الكنيسة اللوثرية التي تم مصادرتها.

وأشار تفكجي إلى قضية أخرى تتعلق بمستقبل عملية التسوية، وهي نسبة كبيرة من الأراضي التي تعود لمسلمين ومسيحيين ونتيجة للإرث تحولت مساحات كبيرة منها إلى قطع صغيرة، جزء كبير منها هي أملاك غائبين، وبالتالي يتدخل حارس أملاك الغائبين في هذه الأراضي ولا يسمح باستثمارها أو بيعها أو شرائها إلا بإذن من هذا الحارس. وعليه، فإن أعمال التسوية هي جزء من أعمال التهويد لمدينة القدس بعد تهويد الإنسان وأسماء الشوارع ونقل جزء كبير من الأملاك إلى الدولة.

ملابسات عمليات الشراء